Hilduino sartore(1041-1048年Chemars)1

Landrico sartore(1041-1048年Chemars)1

Jehan le sarteur(1135年Soissons(エーヌ県))2

Cukelet le sarteir d'Amonin(1452年Amonines(ベルギー、リュクサンブール州):個人名記載無し)3 =Jean dit Coukelet le Sarter d'Amonine(1486年Amonines)3

Jaquemins li sarterez(1305年Saint-Hilaire4(マルヌ県))5

Baldewin le Sarter(1507年Durbuy(ベルギー、リュクサンブール州):伯領裁判所判事(échevin))6

Jehan le sartre dict le Limozin(1560年Montpellier(エロー県))7

Guilhen dict le Sartre ... Guilhaume dict le Sartre(1570年Boulazac(ドルドーニュ県))8

職業姓。フランスの哲学者、小説家ジャン=ポール・シャルル・エマール・サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre:1905.6.21 Paris~1980.4.15 同地)の姓。 フランス南部に多い姓で、特にアルデーシュ県に多い。1966~1990年の統計では全国270件見られあまり多くはない。同県に67、西隣のロゼール県に30が ツートップを飾る。同源異綴の姓にサルトル(Sarthre:南部、極めて稀)、サトル(Sastre:ジロンド県、ブーシュ=デュ=ローヌ県)、サトル (Satre:中南東部)、サトル(Sator:パリ、極めて稀)、サルトゥール(B>Sartour:セーヌ=サン=ドニ県、サヴォワ県)、サルトゥー( Sartou:中部)、サルトゥー(Sarthou:ピレネー=アトランティック県)があるが、いずれも地域限定の珍しい名字である。Sart(h)ou姓の語形に ついてはポンピドゥー(Pompidou)を参照のこと。

古仏sartor,sartre「仕立屋、服職人(couturier, tailleur)」5(現代フランス語では廃語)に由来する。本語はラテン語で「服の修繕屋 」を意味するsartor9の後裔。尚、Sarteur姓は、古仏essartier「開墾労働者」10(cf.仏essart「焼き畑 開墾地」)の頭音消失形に由来するとみる説も有るが11、以下に示すように手工業職名の中で列挙されて用いられている例があり、 「仕立屋」由来の姓である場合しか殆ど有り得ないのではないかと思われる。

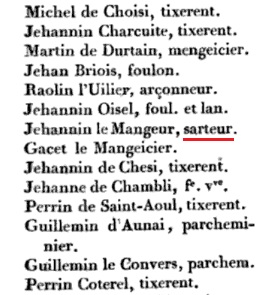

上掲写真は14世紀、フランス中北部セーヌ=エ=マルヌ県の町プロヴァン(Provins)の記録である12。この町の住人の名が羅列されており、職業も併記されている。その職欄に tixerent「職工」,foulon「毛織物縮充工」,lan(neur)「羊毛加工職人」といった服飾関連の業種名と共にsarteurの語が見える。parchminierは「羊皮紙職人」、 arçonneurは「(馬具の)鞍骨職人」。mengeicierはle Mangeicierという姓にも現われているが、調べた限りでは正体が判明せず、語義不詳。

興味深いのは、この記録では何百人も記されている人名・職名の中でsarteurの語がこの一例しか見られない点である。 同義のcosturier「仕立屋、服職人」が20例近く見られるのと対照的で(tailleur,taillier「仕立屋」は用例無し)、或いは仕立屋と言い切るには難の有る、例えば修繕業を特に専門としていた 特殊な服飾業者を指していたのかもしれない。既に述べたように、Sartreとその系列苗字は「仕立屋」を意味したにしては分布数が少なく、 また、現在フランス語で本語が廃れている点からしても、ラsartor「服の修繕屋」の原義を受け継いだ特殊な職業だった可能性が高いと思う。

古仏costurierの後裔である仏姓クテュリエ(Couturier)は1966~1990年の統計では4312件(中部から北部にかけて多い)、 クデュリエ(Coudurier)姓は同282件(オート=サヴォワ県等南東部に多い)でかなりの量見られる。古仏costurierは「縫う」事を語源としている。 一方、語源的に「裁断する」事に由来しているタイユール(Tailleur)姓は同267件(北部と南西部に多い)、タイイェ(Taillier)姓は同47件 (ヴァンデー県に多い)で比較的少ない。この分布状況は、先述のプロヴァンのそれと正に連動している。ここからみると、フランスの「仕立屋」は「縫い職人」が裁断や修繕の業務も吸収・兼務・淘汰する形で 発達して来たのではないかと想像される。

ドイツ人の苗字ザルトーリウス(Sartorius(本来は同義のSchneider、Schröder姓のラテン語翻訳借用))、イタリア人の姓サルト(Sarto)、サルティ(Sarti)、サルトーレ (Sartore)、サルトーリ(Sartori)、スペイン人の姓サストレ(Sastre)も同語源。

[Morlet(1997)p.885, Germain et Herbillon(2007)p.35, Cellard(1983)p.207, Larchey(1880)p.430, ONC(2002)p.546]

◆古仏sartor,sartre「仕立屋」←ラsartor「服の修繕屋」(カタルーニャ,西sastre「仕立屋」,葡xastre「仕立屋」,伊sarto「仕立屋」)←PIE*sérk-tōr 「修理する人」←*serk-「修理する(to make whole)」(ギhérkos「パドック、家畜を入れる柵囲い」,ウンブリアsarsite≪二・複・能動現在命令形≫「繕え!」, ヒッタイトšar-ni-k-「弁償する、補償する」(-ni-は現在語幹形成鼻音接中辞))13。

ラsarcīre「修繕する、繕う、償う、埋め合わせる」の動作主派生名詞で、動詞語根に印欧祖語由来の動作主派生名詞形成接尾辞-tōrが接続して 生じた。この手のラテン語名詞はよく動詞の過去分詞語幹に動作主派生名詞形成接尾辞-ōrが接続して生じたと説明されているが、誤りと見られる (意味の上からも無理が有る)。ラsartorの母音aは、PIEのeからは直接導く事が出来ない。何故aに転じたか、その理由は不明。

1 Emile Mabille "Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois."(1874)p.7

2 Henri Martin, P. L. Jacob "Histoire de Soissons, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. vol.1"(1837)p.503

3 "La Vie wallonne. vol.58-59"(1984)p.48

4 Saint-Hilaireの地名、マルヌ県にコミューンだけでも3ヵ所ある。どのSaint-Hilaireかは同定不能。

5 Godefroy(1880-1895)vol.7 p.321

6 J. G. Schoonbroodt "Inventaire analytique et chronologique des archives de l'abbaye du Val-St-Lambert, Lez-Liége. vol.2"(1880)p.112

7 L. Guiraud "Etudes sur la Réforme à Montpellier."(1918)p.363

8 Michel Hardy "Ville de Périgueux. Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790."(1894)p.138

9 研究社羅和辞典p.582

10 Godefroy(1880-1895)vol.3 p.568

11 Éditions d'Artrey "Revue internationale d'onomastique. vol.5"(1953)p.146

12 "Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France. vol.1"(1852)p.465

13 英語語源辞典p.1217、Pokorny(1959)p.912、Watkins(2000)p.76、Buck(1949)p.397

更新履歴:

2016年5月20日 初稿アップ