Fulco calcaprina(1220年Tortona(ピエモンテ州))2

Vbertus calcaprina ... Oliuerio calcaprino(1248年Tortona)3

Bonaventura Guidocti Calcabrine(1260年頃Modena県(エミーリア=ロマーニャ州))4

Fridericus de Calcabrina(1313年Catania(シチリア州))5

Bartolammeo Calcabrine, figlio di Guidotto(1347年Padova(ヴェーネト州))6

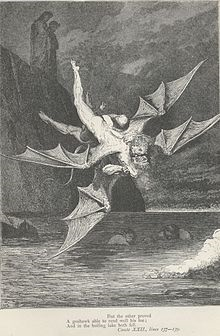

ニックネーム姓。カルカブリーナ(Calcabrina)の形で、現在もローマなどイタリア中部を中心に散在する姓である。同源異綴のカルカプリーナ (Calcaprina)という珍しい姓も有り、イタリア北西部に散在する。こちらはピエモンテ州トルトーナで13世紀前半から見られる 家系の末裔と思われる。Calcabrina姓は古くから特定の出現地が無く神出鬼没といった感がる。 複数の発祥元があるのか、中世末期に既に起きていた転居・流入によるものか、理由は不明。イタリアの詩人ダンテ(Dante Alighieri: 1265~1321)の叙事詩『神曲(Divina Commedia)』 地獄篇第二十一歌から第二十三歌に登場する地獄界(第八圏第五の嚢)で死者を罰する12人の鬼マレブランケ(Malebranche)の 一人の名前としても登場する(『神曲』地獄篇第二十一歌118行)。ダンテ一行の道案内を上司から任されたマレブランケたちは、道中偶々瀝青の海から引きずり上げた亡者の ナバラ出身の男に危害を加えようとするが、その亡者は機転を利かせて上手く逃げてしまう。その原因を作ってしまった鬼アリキーノ(Alichino)に 制裁を加えようと攻撃するのがカルカブリーナで、その最中に誤って二人とも瀝青の海に転落した。このカルカブリーナの名を拝借したのが、 『ファイナルファンタジー4』(1991年7月)のラスボス「ゴルベーザ」の直前に登場するボス「カルコブリーナ」である(名前がちょこっと違う点は後述)。

[フランスの画家ドレ(Gustave Doré)による地獄篇の挿絵。アリキーノとカルカブリーナが瀝青の海に転落するシーン]

姓・鬼の名ともに語源は明快で、伊calcare「踏む」(英caulk「コーキングする」と同語源)の語幹calca-に、目的語として伊brina「霜」が後置して 形成されており、「霜踏み」を意味する(cf.ショーソン(Chausson))。何故この様な苗字が生まれたのか理由は定かでないが、元は霜柱を踏むのが 好きな人物に与えられた渾名だったのかもしれない。一方、フィレンツェには古く、†ランチャブリーナ(Lanciabrina)、即ち「霜投げ」(伊lanciare 「投げる」)、†スカルダブリーナ(Scaldabrina)、即ち「霜温め」(伊scaldare「温める」、cogn.英calorie「カロリー」)、†ファラブリーナ(Falabrina)と いった名族の姓が存在したことが確認されている7(いずれも廃姓)。ダンテはこれらトスカーナの名士の姓をもじって、 他のマレブランケも含めて鬼の名に転用したのだと考えられている。 Wikipedia伊語版によれば、カルカブリーナ「霜踏み」というマレブランケの名は、このキャラクターの敏捷な動きを暗示すために 命名されたとしている。マレブランケの名は首領のマラコーダの名以外は作者ダンテの創作とも言われているが8、 カルカブリーナの名は上掲のようにダンテが詩人として活躍する100年前から姓として存在が確認されている。

Scaldabrinaはパドヴァ(Padova)で1136年、渾名としての用例が確認されている9。ファラブリーナの第一要素は伊fallare 「違反する、気付かない」という動詞の語幹と解釈されているが(つまり、英fail「しくじる」と同語源)10、意味の上で難が あり、詳しい謂れは不明。古文書では同姓はTebertus Fallabrine(1188年Modena(エミーリア=ロマーニャ州))10, 11 、Bonifatius Falablini(1267年Pistoia(トスカーナ州))10, 12と記録されている。後者はl-r→l-lの同化に よる変形だろう。現在は後裔のファ(ッ)ラブリーノ(Fal(l)abrino:ピエモンテ州、リグーリア州)、ファ(ッ)ラブリーニ(Fal(l)abrini:ピエモンテ州 南部、リグーリア州、稀)姓が現存している。Lanciabrinaに関しては古い確かな用例が確認できない。

さて、イタリア語ではカルカブリーナ(Calcabrina)であるのに、何故『ファイナルファンタジー4』では「カルコブリーナ」 (Calcobrina)となっているのだろうか。実は、『神曲』のマレブランケを出典とするFF4のキャラクターで、同じように名前が少し変わって しまっている人物がもう一人いる。それは「カイナッツォ」である。カイナッツォは原文ではカニャッツォ(Cagnazzo)なんである (『神曲』地獄篇第二十一歌119行)。実はフランスの外交官・人文学者ノエル(François Noël:1756~1841)が書いた『神話辞典(Dictionnaire de la fable)』(1801年)ではカルカブリーナ(Calcabrina)は カルコブリーナ(Calcobrina)に、カニャッツォ(Cagnazzo)はカイナッツォ(Caynazzo)になっているのである(下掲写真参照) 13。

[黄色に色づけした部分が問題の個所。他にもドラギニャッツォ(Draghignazzo)がドラニニャッツォ(Dragnignazzo)、チリアット (Cirïatto)がチリアート(Ciriato)になってしまっている]

a→o、g→y、h→nという様に、どれも印刷のかすれ等があれば容易に見誤られそうな文字のペアであり、恐らくそれが原因で名前が入れ替わって しまったのだと推察される。正し、ノエル自身の読み間違いによるものか、ノエルが下敷きにした未確認の文献が既に間違っており、 それが踏襲されただけなのか、どちらなのかは不明である。私自身はこれ以上古い誤記を一切確認していないので、前者である可能性が 高いと考えている。この誤解は21世紀に入った今日でも、海外でも一部の文献で引き継がれてしまっている。 例えば、英国の作家リーディング(Mario Reading:1953~)の著書"The Antichrist Trilogy"(2013)p.51等である。結局、頻度は至って少ないが これらの間違いが未だに続いているのは、現出典を確認していないのが主たる原因であろう。恐らく、ソースを特定することは不可能だが、 FF4もノエルの『神話辞典』を出典とする系列文献から引用したものと考えられる。もしかしたら、インド-アフガニスタンの外交官・著作家 イクバル・アリ・シャー(Ikbal Ali Shah:1894~1969)の著作『黒魔法と白魔法:その原理と実践(Black and white magic: its theory and practice)』(1975)辺りがFF4の元ネタかもしれない。この文献のp.72ではそのまま間違えたCalcobrina、Caynazzo、Dragnignazzo、Ciriatoの 綴りが使われている。或いは日本語の文献が仲介している可能性が考えられるが、そこまでは確認が取れない。

[上掲写真:Copyright (C) 1991 SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved. FF4の中ボス、 カルコブリーナ]

[1776年出版の仏語翻訳版の該当箇所14。別に間違いのない表記なので、この誤解はノエルに端を 発しているかもしれない]

◆伊brina「霜」←ラpruīna「霜」(プロヴァンスbruina,仏bruine「霧雨」)←PIE*prus-wīna-←*preus-「凍る」(古英frēosan「氷が張る」,ウェールズrhew 「霜」,サンスクリットpruṣvā́「霜、氷」)15。

英freeze「凍る」,frost「霜」も同根。ラprūna「炭」,サンスクリットplṓṣati≪3単現≫「焼く」,アルバニアprūsh「炭」も同根と見て、 PIE語根*preus-に「凍る」と「焼く」の相反する語義を持たせる説がある(ポコルニー、研究社『英語語源辞典』等)。何でそんな事が可能なのか、 何か理由が有るのだろうが、素人目にはよく分からない。凍傷と火傷を思い起こさせるが。ラpruīnaとPIE語根を繋ぐ形PIE*prus-wīna-は ワトキンズによる。これはポコルニーが記載する*prusu̯īnāの形を受け継いだものだが、後半要素の-wīna-がどの様な機能・意味を持つ形態素なのか 不明。ラpruīna「霜」は後裔言語ではあまり生き残らなかった単語らしく、上記以外には殆ど無いようである。語頭子音が有声音化している のはイレギュラーだが、理由は不明。別語源のラbrūma「冬至」(伊bruma「霧、冬至」,仏brume「霧」,ルーマニアbrumă「霜」)との類推かもしれない。 仏bruine「霧雨」の語義もこれと関係があるか。

1 École Sainte-Geneviève "Historiae patriae monumenta."(1836)sp.904

2 Francesco Trucco (Santa Maria Asunta (Cistercian abbey)) "Cartari del'abazia di Rivalta Scrivia. vol.60"p.121

3 Ferdinando Gabotto, Vincenzo Legé "Biblioteca della Società storica subalpina. vol.30: Le carte dello Archivio capitolare di Tortona."(1905)p.196

4 "Monumenti di storia patria delle provincie modenesi."(1864)p.691

5 Stefania Sinardo "LE DONNE NEL VAL DI NOTO: STRATEGIE PATRIMONIALI E FAMILIARI NEI SECOLI XIV E XV."(2010)p.176

6 "Monumenti della Università di Padova, 1318-1405. vol.1"(1888)p.557

7 Richard Lansing "The Dante Encyclopedia."(2011)p.302

8 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B1

9 "Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza. part.1"(1879)p.cxxxi

10 Torsten Dahlberg "Mittelhochdeutsch wurpôz radix, bôze Flachsbündel, bôz Stoss: Geographie und Etymologie. vol.61 part.1"(1955)p.96

11 Girolamo Tiraboschi "Memorie storiche Modenesi: col codice diplomatico : illustrato con note. vol.3"(1794)p.114

12 Quinto Sàntoli "Liber censuum comunis Pistorii."(2005)p.364

13 François Noël "Dictionnaire de la fable."(1801)p.457

14 Dante Alighieri, M. Moutonnet de Clairfons "La Divine comédie de Dante Alighieri, l'Enfer."(1776)p.366

15 Pokorny(1959)p.846、Watkins(2000)p.69、Buck(1949)p.70、http://www.etimo.it/?term=brina&find=Cerca

更新履歴:

2015年6月26日 初稿アップ

2016年4月9日 伊calcare「踏む」がcalcaraになってたので訂正!